一 一

《梁祝的繼承者們》舞台映画於2024-2025年在多地放映,

透過4台攝影機的多角度拍攝舞台演出,

帶大家回到2016年台北演出時的藝術學院,重溫青春的記憶。

《A.I.時代與梁祝的繼承者們》舞台映畫也在2025年首映,

帶大家來到十年後的美術館,尋找生命的意義。

以下為《梁祝的繼承者們》《A.I.時代與梁祝的繼承者們》舞台映画的問卷反饋連結

歡迎各位看過梁祝舞台映画觀眾填寫自己的觀後感想

近期活動

《梁祝的繼承者們》舞台映画

📌放映時間:2026.1.31 3:30PM

🎫票價:HKD180

⏰片長:203分鐘(包括中場休息15分鐘)

《A.I.時代與梁祝的繼承者們(階段展演)》

舞台映画

📌放映時間:2026.2.1 4PM

🎫票價:HKD110

⏰片長:134分鐘

📍放映地點:PREMIERE ELEMENT(九龍)

|放映設映後談,歡迎留步參與|

劇目簡介

《梁祝的繼承者們》

故事由惡夢開始。

祝英台明明是想到藝術學院探索我是誰,卻在意識某處顛覆了願望,說服自己父母的說話是對的:人生,應該有固定答案,明確規劃,永遠是1+1=2。但惡夢醒來,她發現她已在一家藝術學院裡,眼前出現了藝術家求之不得的繆思:梁山伯。

他的安靜,使她思潮如泉湧。每一個他的舉動,都令她問號叢生。只是不知道是出於求知抑或愛情慾望的創作激情,卻沒有引來梁山伯的迴響,相反,面對祝英台井噴的靈感使他自覺是張永恆的白紙——畫如不畫,不如不畫——背負太多父母都是不成功藝術家的包袱,他不容許重蹈覆轍的結果是因過度害怕失敗而承受不能表達,不能溝通和不能愛的痛苦。

誰叫在這兩個其實互相欣賞的年輕人,有一個「第三者」叫馬文才,而「他」的不可逃避,因為「他」不是一個人,而是眼下這個充斥高速消費與資訊氾濫的時代?

見證梁祝聚合分離的學院裡,有一位教授「什麼是藝術」的老師。他把承傳藝術視為己任,然而當時間到了,誰也需要走上自己的命途。悲劇也有美麗的時候,化蝶翩翩,除了痴男怨女,還有有信念,有勇氣,到底以造就繼承者的角色昇華人生的人。

舞台映画導演:袁錦倫

剪接:袁錦倫、陳詠琪

後期音響設計及混音:鍾澤明

《A.I.時代與梁祝的繼承者們》

十年前,《梁祝的繼承者們》的美術館,上演著梁山伯與祝英台的生死契闊。當老師告訴他們唯一的相見之法就是「藝術」時,站在畫前的梁山伯,還有留在他心裡的祝英台,誰是誰眼裡的那個人,誰就是誰心裡的那幅畫,那一刻,哭墳下得那場雨,把生命昇華成翩飛的蝶,遺憾成為不朽,是因為青春裡總有靈光留下痕跡。

十年後,《A.l.時代與梁祝的繼承者們》中,美術館裡,有的是仍舊踏雪而來的梁山伯,彷彿平行宇宙裡,七位同學的相聚,誰又唱起依稀想起的旋律,可是詞不是詞,曲也不是曲,眼前人似曾相識,但莫名取代了如故。

《A.I.時代與梁祝的繼承者們》為非常林奕華劇團於2024年6月在香港葵青劇院階段展演版拍攝之舞台映畫。由林奕華執導(劇場)、袁錦倫執導(映畫)、吳嘉彥、余沛豪與何定偉分別負責多媒體影像與現場影像創作,歷時數月,以多機位鏡頭與電影剪接手法,重現當時舞台的情感溫度與視覺詩意。

七位原班演員──王宏元、路嘉欣、張國穎、黃人傑、趙逸嵐、葉麗嘉、鄭君熾──身著歲月的風霜,再度在畫前對唱十首經典旋律;三位「繼承者」祝家樂、陳盈盈、羅熙彥,以新生代的聲音與姿態,與AI一同「學習」、共鳴,讓觀眾重新審視「自畫像」裡的自己:人類如何畫出自身?AI又畫出怎樣的「我」?

舞台映畫並非純粹的紀錄,而是一種重新創作:在光影與節奏裡,演員的眼神、歌聲的顫動、雪花的飄落,皆被細細捕捉。大銀幕放映時,觀眾既是劇場裡的「同學」,也是映畫中的「共同創作者」,與AI一同構築記憶的迷宮。

導演:林奕華(劇場)、袁錦倫(舞台映畫)、吳家彥(錄像)、何定偉(現場影像)

演員:王宏元 路嘉欣 張國穎 黃人傑 趙逸嵐 葉麗嘉 鄭君熾 及祝家樂 陳盈盈 羅熙彥(按姓氏筆劃序)

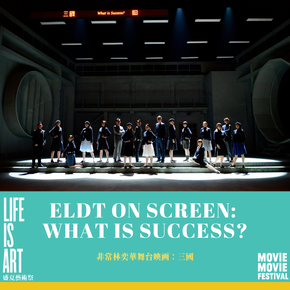

非常林奕華舞台映画

始於2015年香港文化中心大劇院巨幕放映,

迄今邁向第10年。

不僅香港本地多次放映,

更出走海外前進北京、深圳、蘇州、杭州、武漢、廣州、台北、台中、高雄。

10年共10城市近百場放映 ,接觸近2萬名觀眾。

非常林奕華舞台映画

2015年7月於香港文化中心大劇院

首次推出「一口氣看盡林奕華四大名著」的

「舞台映画」巨幕放映實驗,好評不斷

甚被本地資深劇評人張錦滿譽為

「是中國舞台劇百年來首創活動」

(信報,2015年9月4日)

近年來不僅在香港本地劇場或

電影院中屢次放映

並開始把放映延伸到台北、高雄、廣州等地

過往放映

2015

七月 香港文化中心大劇院 華麗上班族之生活與生存 | 水滸傳 | 西遊記 | 三國

2016

七月 香港文化中心大劇院 華麗上班族之生活與生存 | 命運建築師之遠大前程

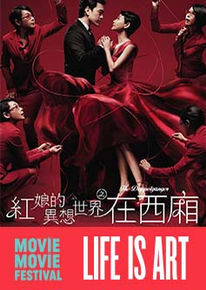

包法利夫人們 | 紅娘的異想世界之在西廂

九月 百老匯電影中心|百老匯葵芳 西遊記

2019

六月 台北光點華山電影院 華麗上班族之生活與生存 | 紅娘的異想世界之在西廂

命運建築師之遠大前程

七月 高雄市圖書館 華麗上班族之生活與生存 | 紅娘的異想世界之在西廂 命運建築師之遠大前程

八-九月 MOViE MOViE Cityplaza 三國 | 華麗上班族之生活與生存

葵芳百老匯

九龍百老匯電影中心

十月 廣州大劇院實驗劇場 華麗上班族之生活與生存 | 命運建築師之遠大前程

2020

四至六月 劇團FB粉專 心之偵探

九月 蘇州文化藝術中心大道喜劇院 華麗上班族之生活與生存 | 命運建築師之遠大前程

十二月 City Line網上平台 機場無真愛

2021

一至二月 City Line網上平台 機場無真愛

十二月 OPENTIX線上 一個人的一一

2022

二月 台中國家歌劇院中劇院 機場無真愛

五月 MOViE MOViE Cityplaza 分享(金燕玲x黃詠詩)|分享(張艾嘉x張國穎)

PEMIERE ELEMENTS 分享(李司棋x黃呈欣)

《分享Sh(ar)e》

2023

三月 武漢中南劇場兒童劇院 聊齋

深圳濱海藝術中心 命運建築師之遠大前程 | 華麗上班族之生活與生存

四至五月 PEMIERE ELEMENTS 14首搖籃曲 | 一個人的一一

八至九月 PEMIERE ELEMENTS 分享(金燕玲x黃詠詩) | 分享(張艾嘉x張國穎)

分享(李司棋x黃呈欣)

十至十二月 PEMIERE ELEMENTS 梁祝的繼承者們 | 聊齋 | 三國 | 恨嫁家族

2024

四至五月 杭州勝利劇院 梁祝的繼承者們

蘇州文化藝術中心

北京大學北大講堂李瑩廳

北京喜劇院

深圳濱海藝術中心

五月 台北誠品電影院 NJ的熱海旅行 | 14首搖籃曲 | 一個人的一一

五至十二月 PEMIERE ELEMENTS 梁祝的繼承者們

《一一三部曲》

2025

三至六月 PEMIERE ELEMENTS 梁祝的繼承者們

台北誠品電影院

浙江勝利劇院

成都高新中演大劇院

武漢中南劇場

深圳濱海藝術中心

廈門閩南大戲院

蘇州文化藝術中心

六月 PEMIERE ELEMENTS A.I.時代與梁祝的繼承者們

八月 PEMIERE ELEMENTS A.I.時代與梁祝的繼承者們

梁祝的繼承者們

九月 PEMIERE ELEMENTS A.I.時代與梁祝的繼承者們

梁祝的繼承者們

一個人的一一|兩個人的一一|三個人的一一

十月 PEMIERE ELEMENTS 一個人的一一|兩個人的一一|三個人的一一

梁祝的繼承者們

A.I.時代與梁祝的繼承者們

十一月 PEMIERE ELEMENTS A.I.時代與梁祝的繼承者們

梁祝的繼承者們

過往預告