一 一

有一天我和祝英台去美術館

你願意和我做同學嗎?

2024-2025 被非常林奕華訂定為「梁祝的一年」,十年前,2014年,《梁祝的繼承者們》誕生,梁與祝從傳統的私塾去到了一間藝術學院成為了藝術學院的學生。被隱喻為創作、謬思的陰性思維,遇上了強調成功、成名、做一番事業的陽性思維,祝英台的「易容」從外表的,變成了一種精神上的對於一切的好奇、勇氣與保有赤誠。

從2014年到2024,我們被祝英台所啟發的精神,越來越純粹,越來越清晰。在A.I.的時代,人的主體性越來越薄弱,可是祝英台恰恰是一個不斷強調主體性的角色,她的主動求學、她的問題意識,她對情感與人的關注都讓我們可以看見「人之所以是人」不是一個貶抑的說法,不只是提到「人的限制」,而是讓我們看見「人的可能」。

「有話為何不直說?」

梁祝的故事裡,有一個經典的情節,叫作「十八相送」,在黃梅調的電影中,祝英台用了無數的比喻來向梁山伯「表白」,但梁山伯總不解那些比喻,然而,就在那解與不解之間,他們走了好長好長,好久好久的路,情感,就不是在言語中,而是透過言語,藏在了時間裡,這是我們認為最美好的一種關係,它不是叫作「講在了一起」、「說在了一塊」,而是叫作「同窗」。

🔔 最美好的一種關係,叫作「同窗」

.png)

2026年|梁祝舞台映画

經典原作 X 最新續作

一起走過梁與祝的下一年

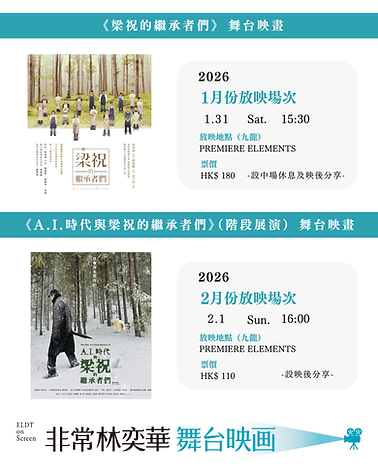

《梁祝的繼承者們》

2026年1月31日

《A.I.時代與梁祝的繼承者們》(階段展演)

2026年2月1日

📌九龍 PREMIERE ELEMENTS

|放映設有影後談,歡迎留步觀看|

梁祝的繼承者們

舞台劇《梁祝的繼承者們》2014年首演,此後五年之間,香港四度公演,並在兩岸三地巡演,包括北京、上海、蘇州、重慶、廈門、珠海、澳門、台北。2024年,是《梁祝的繼承者們》的十周年,以此為緣起,我們開啟了「梁祝的一年」。

劇目簡介

故事由惡夢開始。

祝英台明明是想到藝術學院探索我是誰,卻在意識某處顛覆了願望,說服自己父母的說話是對的:人生,應該有固定答案,明確規劃,永遠是1+1=2。但惡夢醒來,她發現她已在一家藝術學院裡,眼前出現了藝術家求之不得的繆思:梁山伯。

他的安靜,使她思潮如泉湧。每一個他的舉動,都令她問號叢生。只是不知道是出於求知抑或愛情慾望的創作激情,卻沒有引來梁山伯的迴響,相反,面對祝英台井噴的靈感使他自覺是張永恆的白紙——畫如不畫,不如不畫——背負太多父母都是不成功藝術家的包袱,他不容許重蹈覆轍的結果是因過度害怕失敗而承受不能表達,不能溝通和不能愛的痛苦。

誰叫在這兩個其實互相欣賞的年輕人,有一個「第三者」叫馬文才,而「他」的不可逃避,因為「他」不是一個人,而是眼下這個充斥高速消費與資訊氾濫的時代?

見證梁祝聚合分離的學院裡,有一位教授「什麼是藝術」的老師。他把承傳藝術視為己任,然而當時間到了,誰也需要走上自己的命途。悲劇也有美麗的時候,化蝶翩翩,除了痴男怨女,還有有信念,有勇氣,到底以造就繼承者的角色昇華人生的人。

過往演出

香港葵青劇院演藝廳/17-18、21-24 MAY 2014

香港文化中心大劇院/18-20 JUL 2014

澳門文化中心綜合劇院/25-27 DEC 2015

^廈門閩南大戲院/26-27 MAR 2016

^上海文化廣場/01-03 APR 2016

^蘇州文化藝術中心大劇院/8-9 APR 2016

^浙江省人民大會堂/15-16 APR 2016

^北京保利劇院/22-24 APR 2016

^重慶大劇院/29-30 APR 2016

台北國家兩廳院/05-08 MAY 2016

香港葵青劇院演藝廳/14-16 SEP 2018(5場)

^上海文化廣場/23-24 MAR 2019(2場)

^廣州大劇院/30-31 MAR 2019(2場)

^重慶大劇院/05-06 APR 2019(2場)

^長沙梅溪湖國際文化藝術中心大劇院/12-13 APR 2019(2場)

^北京保利劇院/19-21 APR 2019(3場)

^珠海大劇院/26-27 APR 2019(2場)

西九文化區自由空間大盒/6-13 Oct 2019(8場)

^由香港特別行政區政府民政事務局藝術發展基金資助

A.I.時代與梁祝的繼承者們(階段展演)

在首演十年後,《梁祝的繼承者們》迎來了A.I.時代。

前作的故事在A.I.時代的資訊破碎下,變得更像意識裡的浮光掠影。《A.I.時代與梁祝的繼承者們(階段展演)》將前作徹底拆解,不是預言未來趨勢,也不是檢討現在問題,而是回到��「人」的主體性,從「我是誰?」進一步去問「我還能是我嗎?」

梁山伯一如承諾,每天去美術館探望祝英台,

但同一段路,從走上一天,到一年,到十年,百年,千年。

不是路遠了,是時間跑得愈來愈快,愈把路上的人拋了在後面。

時間要忘記人了,但梁山伯忘不了祝英台。

時間忘記我了,但我忘不了你。

A.I.用最平淡的回答,帶走了梁山伯十年或者更久的遙距往返,在此時此刻要見誰不是一蹴可及,要問誰不是有問必答?想知欲知要知,都在幾個指令間。

所以,從奧斯陸一場風雪裡獨行的身影,總被生成變化的圖像覆蓋,滿場的遊戲與戲謔的隻字片語,與漫天的大雪,哪一個才是現實裡讓人看不見前路的原因?而來到畫前的梁山伯,反而告訴祝英台,不要再待在這裡了,去做更有意義的事,那她要去哪裡找回她的意義呢?他也找到自己的意義了嗎?

意義,在記憶體承載的遠遠超越了記憶的A.I.時代,遺憾與重逢,想念與忘記,哭哭與笑笑,求學與同學,還是用傳頌來繼承嗎?還是,如同台上的同學們,在記憶拼圖邊緣的輪廓裡,我們才猛然覺得,過了十年,忘了的,比記得的更多更多。

還記得祝英台說「留不住的,才記得住」嗎?

我們想留住的十年前,是不是在留不住的十年後,才能想起呢?

有一天我和祝英台去美術館

祝英台與梁山伯是同學,祝英台收到家書要她速回。依依不捨,梁山伯送祝英台一程。

途中,二人經過一所美術館,故事就從在裏面的難捨與難離說起。

為什麼要懂「藝術」?

為什麼要懂「戀愛」?

為什麼要懂「我是誰」?

經歷十年蛻變的六位原班演員──王宏元、路嘉欣、張國穎、黃人傑、趙逸嵐、鄭君熾,加上三位 A.I. 時代的「繼承者」祝家樂、陳盈盈、羅熙彥:

兩個世代的「梁」與「祝」在美術館

談藝術,談戀愛,談——「我是誰」

有一天,我和祝英台去美術館,

走進去天花很高,地板很寛,祝英台說,有海有山,有樹有林。

祝英台指給我看一道一道牆。我走前,又後退,再把眼睛瞇成線,牆不期然一幌,我問祝英台,它在對我眨眼麽?

祝英台對我笑。她臉上忽然不止一雙眼晴。今日跟平常的她,是不是有不同?我問祝英台。她卻問我,你會記得今天的梁山伯?說完了,來了一陣風。其實,我不太記得昨天的祝英台。

有一天,是那一天?

那一天,是有一天?

什麼時候你再指給我看那個你?

什麼時候你再指給我看那個我?

有海有山,有樹有林

有你有我,有我有你

山伯,山伯,你的梁山伯

英台,英台,我的祝英台

有一天,我和祝英台去美術館。

有一天,我和祝英台去美術館。

我看見一束一束臉,一束一束雲,一束一束光,一束一束情人箭。她說好看不?那天的祝英台不是平日的祝英台。她說好看不?其實,我好像今天才第一次看見你,我說,說完了,來了一陣風。

我和祝英台去美術館,我和祝英台去美術館,我和祝英台去美術館,我和祝英台去美術館。

梁祝聲音節

十年前,《梁祝的繼承者們》提出「Rethink Musical」的概念,拆解劇中「歌」、「聲」、「人」、「身」、「導」、「排」等元素,嘗試以聲音為核心,重塑觀眾與表演的關係。

十年後,林奕華導演發起「梁祝聲音節」。本次聲音節為香港藝術發展局三十周年誌慶藝術節節目之一,同時為劇團作品《梁祝的繼承者們》十週年特別企劃所延伸的實驗計畫,由策展人張國穎聯手導演林奕華及多位表演者、聲音藝術家,共同打造橫跨聲音、表演與身體的沉浸式聲音劇場。

節目簡介

講座一|Small Talk Show: 我也是填詞L

講座二|訪英台:聽李琳琳說故事

節目一��|「圍裙」穿起來:聲音與動作

節目二|還原「十八相送」:聲音與環境

節目三|「自畫像」會唱歌:聲音與認識自己

節目四|和我唱之獨唱(大合唱上集)

節目五|和你唱之合唱(大合唱下集)

意念發起人/主持:林奕華

策展/主持:張國穎

統籌/助教:羅熙彥

特邀嘉賓:李琳琳

參與嘉賓:林薇薇;「一舖清唱」恆常合作藝術家 (陳智謙、曾浩鋒、劉兆康、黃峻傑*) ;王宏元;鄭君熾、路嘉欣、趙逸嵐、黃人傑(按參與活動時序排列/*錄像演出

梁祝番外篇:我在那時錯過了你

《我在那時錯過了你》故事改編自英國劇作家 Nick Payne 的《Constellations》,以平行宇宙為主題,講述一對男女在不同選擇與可能性中的愛情故事,梁山伯與祝英台,正處在這一次次選擇與可能性中。

從台中台·戲中戲工作坊,到荃灣大會堂的講述展演,《我在那時錯過了你》走過了許多個梁與祝的平行宇宙。

非常林奕華 2025年藝術實驗

串連劇本分析、讀劇演出、與觀眾互動

當《梁祝的繼承者們》的梁與祝和Nick Payne的劇作《Constellations》平行宇宙裡的一對戀人並置

祝英台與梁山伯化身為現代版的情感符號,再次探問「遺憾」是否只能是唯一句號?

如果能回到人生的某一個時間點,我們是否會做出不一樣的選擇?

5個時空,延續另一種《梁祝》的「遺憾」

劇目簡介

男主角羅蘭(Roland)是一位對蜂蜜頗有研究的養蜂人,女主角瑪麗安(Marianne)則是一位正在研究多重宇宙的物理學家。兩人的職業背景截然不同,羅蘭專注實務的養蜂細節,而瑪麗安則探索宇宙的宏觀物理學,這種差異為他們的關係增添了豐富的層次和深度;然而,在截然不同的背景下,是他們共同都是時下常說的MBTI裡面的「I」人(內向者),也是我們常說的「書呆子(Nerd)」,這兩個「專家」如何一同走入他們都不擅長的親密關係中呢?

台中|2024年11月/2025年3月

戲劇工作坊

香港|2025年5月

講述展演

梁祝的繼承者們之自畫像

果實基金會 X 非常林奕華

劇目簡介

《梁祝的繼承者們之自畫像》並非重現或繼承《梁祝的繼承者們》,而是一場解構青春靈魂的實驗作品。

全作以一首《自畫像》貫穿,「我知道,我甚麼都知道,除了我是誰?」這句歌詞直指當代青年的存在困惑──18位年輕演員既是獨立的敘事個體,也是集體精神的投影。當舞台褪去情節框架,觀眾將直面最純粹的藝術提問:

人,如何從無數「他者定義」中,尋回「自我」的輪廓?

十一年前的「新梁祝」提出了「繼承者有誰」的詰問;十一年後,「果實們」接過了棒,這次並不是「新人演舊戲」,而是以2025年為背景,「量身訂製式」的情感和戲劇體驗。

十一年前的《梁祝的繼承者們》以文本為基礎,演員在表演上,更多是呈現劇(文)本中的人和事。十一年後的《梁祝的繼承者們之自畫像》,以演員的「本色」作為全劇結構的基礎。

果實文教基金會簡介

果實誕生於1988年,由張艾嘉女士成立,旨在培養及鼓勵有志從事藝術工作的年輕人。2009年開始,舉辦高中生藝術創作營迄今。並陸續拓展與香港、新加坡等跨境合作。我們相信,透過啟發及引領,每個生命都是充滿創作能量的果實,Let’s Art!

香港大學 X 非常林奕華

香港|2024年9月

講座/工作坊

活動簡介

上學,最好是「一個人」的事,還是「在一起」的事?

「同學」的可貴,在於人生能有一個階段把自己像一本筆記那樣打開。AI 其實也可以是一個「同學」,通過學習的分享,留下在一起過的痕跡,同學的「同」,是身份上的相同,而不是同質性的「同」。「學」不只是增進學識,而是在一起看不完的風景、聊不完的天、散不完的步。

所以所學的是甚麼不是最重要,「有發生過」才最重要。

#1 介紹講座——然後有了我

「我是梁山伯?還是祝英台?」

#2 AI 梁祝一日遊

填詞、畫畫、散步、遊戲

活動簡介

甚麼娛樂成本可以最少,效益可以最大?

聊天。

甚麼嗜好樂趣可以無限,條件可以低限?

聊天。

甚麼需求始源可以很遠,發展可以自決?

聊天。

節目(一)午餐一小時

節目(二)下午茶一小時

節目(三)誰來晚餐90分鐘

聊天,廣東話叫「傾偈」。作為名詞,「偈」本為梵語文學的贊歌、詩句,也是佛教修行者的宗教詩。「傾偈」故此帶有交換智慧的意味,這也吻合了聊天的「天」,乍聽不著邊際,其實內容天南地北,收獲絕不無聊。所以,「聊」有樂趣的意思,也解作暫且,並可伸延至憑藉、依靠。

香港|2025年2月

講座/工作坊

「梁祝的一年」舞台映畫與工作坊

《梁祝的繼承者們》走過十年,我們仍然在尋找藝術、尋找同窗的道路上。

從2024年11月到2025年4月,我們分別與香港婦女中心協會、長者學苑聯網、嶺南大學長者學苑、中華傳道安柱中學合作,舉辦了一系列以「梁祝的一年」為主題的工作坊。

除了劇場觀眾,我們亦寄望在人們習慣於被動接收資訊的時代,帶領多樣的社區人群,以主動觀察和多角度思考的藝術形式,開發他們在日常生活中較少接觸的藝術創作。

若有興趣合辦放映/工作坊,歡迎電郵至 info.eldt@gmail.com 與我們聯絡。